Salon- oder Aufwartetisch von Wilhelm Foltin

Extravagant und sehr aufwendig ausgeführtes Tischmodell, welches Wilhelm Foltin (1890- 1970), einem Schüler Josef Hoffmanns, zugeschrieben werden kann. Die handwerkliche Ausführung dürfte, so wie auch bei der von Foltin für seine Frau entworfenen Schlafzimmereinrichtung, die heute im Besitz des Hofmobiliendepots ist, von Johann Kutscherowsky stammen.

Vermutlich wurden die aufwendigen Intarsien, so wie auch bei Foltins Schlafzimmer Entwurf, von einem Herrn Makowetz ausgeführt.

Die runde Tischplatte, mit hoher leicht nach innen versetzter bombierter und reich mit Weinlaub und Trauben beschnitzter Zarge, ist in Palisander furniert und Schellack politiert gearbeitet.

Die überaus fein intarsierten vier Blumenarrangements sind aus unzähligen Edelhölzern, in Form von Blumen, Blättern, Früchten, sowie mit je einem intarsierten Band gestaltet. Zwischen den floralen Intarsien finden wir intarsierte Früchte, wie Birnen, Weintrauben, Zwetschken und Äpfel (Granat?); die Mitte der Tischplatte bildet ein intarsierter Stern.

Der auffällig gearbeitete Tischfuss hat einen oktogonen, sich verjüngenden Schaft, welcher aus acht gerundeten Segmenten besteht und in ein bombiertes Mittelelement übergeht, aus dem die vier gebogenen, und mit Weinlaub und Trauben beschnitzten Füße kommen.

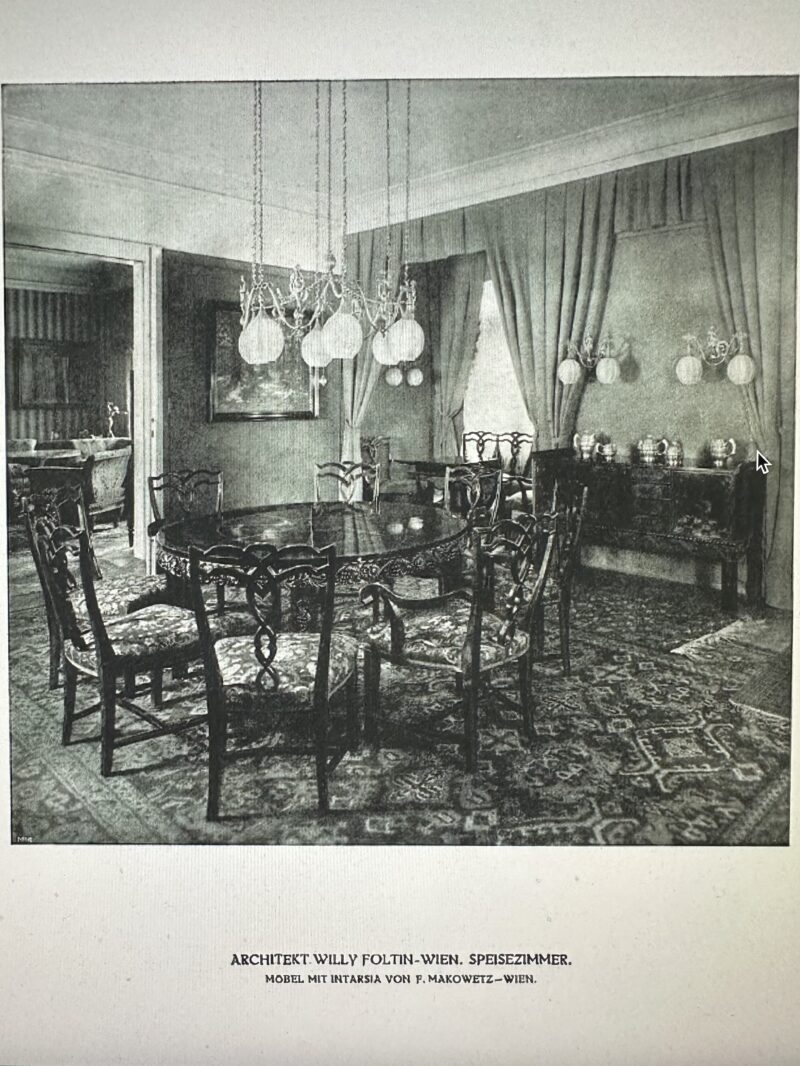

Ein absolut ausgefallener Tisch und ein schönes Beispiel, dass man auch in Österreich in den 1920iger Jahren herausragende Möbel entworfen und gefertigt hat. Einen vergleichbaren intarsierten Speisetisch mit Weinlaub und Trauben beschnitzter Zarge, finden wir in einer Einrichtung von Architekten Willy Foltin, siehe SW Abbildung unten.

Einen vergleichbaren Salontisch hatten wir bereits in unserer Kollektion, siehe HIER.

Wilhelm Foltin (1890 — 1970):

Er studierte an der Wiener Kunstgewerbeschule unter Professor Josef Hoffmann Architektur. Bereits in seiner Frühzeit war er für die Wiener Werkstätte tätig in dem er Stoffe für dies entwarf. Nach seinem Kriegsdienst von 1914- 1918 studierte er unter Alexander Popp an der Akademie der bildenden Künste in Wien und inskribierte auch an der Technischen Hochschule in Wien.

In den Jahren 1918- 1920 war er auch im Baubüro von Josef Hoffmann beschäftigt. Im Jahre 1940 erhielt Foltin sein Diplom als Architekt. In den Jahren 1942 – 1944 hatte er einen Lehrauftrag an der Akademie für Möbel und Modellbau. Die Möbel und Einrichtungen waren naturgemäß von der Stilistik der Wiener Werkstätten beeinflusst und geprägt. 1966 erhielt Wilhelm Foltin seinen Professor Titel.

Literatur:

Universitätsbibliothek Heidelberg / historische digitale Bestände.

“Die gesamte Wohnkunst in Bild und Wort”, Herausgeber: Hofrat Alexander Koch. XXXV Jahrgang Januar Heft, 1924 Seite 393.

Innendekoration: Mein Heim, mein Stolz; Wohnen zwischen den Kriegen; Wiener Möbel 1914- 1941 / Museen des Mobiliendepots Seite 72 – 77

Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus dem Journal“Die gesamte Wohnkunst in Bild und Wort“ worin Foltin seine Gedanken zum Thema Architektur und Einrichtung wiedergibt.

Dies ermöglicht uns ein besseres Verstehen der Gedanken und Ideen, aus welchen sich Architektur und Einrichtungsstil dieser Zeitepoche entwickelt haben:

Einrichtung — Einfühlung

Einige Randbemerkungen:

Das Heim des Menschen ist ein Stück seines Lebens.

Demgemäß ist es die Aufgabe des Einrichters, den Bauherrn und Bewohner mit den Einrichtungs-Stücken zu umgeben, die dessen Wesen entsprechen.

Ehe man das Haus oder den Raum erbaut oder ausstattet, wird man den Bauherrn sozusagen »mitten in den Raum« stellen und die Beziehungen zwischen ihm und dem Raum, die »Physiognomie« des Raumes klarzulegen suchen.

Man wird den Auftraggeber anregen, selbst zu sagen:

Hier will ich arbeiten, hier essen, hier meine Bücher lesen, hier meine Gäste empfangen. Man wird suchen, herauszufinden, wie der Bauherr sich zum Leben und zur Kunst stellt, und danach streben, ihm soweit seinen Willen zu lassen, daß er sich heimisch fühlt in der neuen Umgebung, und ihm in seinem Heim die formgebende Hand des Architekten gar nicht mehr zum Bewußtsein kommt.

Ist der Raum bereits gegeben, dann sind zunächst Türen und Fenster einer Prüfung zu unterziehen, ob sie belassen werden können, da ihre Lage für die Raum-Einteilung und Licht-Verteilung von größter Bedeutung ist. Die Wandbehandlung ist meist schon entscheidend für die Raumwirkung.

Bei Stoffen vermeide man jede unnatürliche Raffung; man wähle helle Stoffe und lasse sie ruhig und einfach fließen in ungekünsteltem Falten-warf. Die Einrichtungs-Stücke seien einheitlich im Charakter,- aber nicht einheitlich in der Form. Man nehme keine durchgehenden Höhenmaße. mit dem Profil des Tisches sollte nicht in gleicher Höhe ein Profil des Kastens übereinstimmen, die Wandsockelhöhe sollte nicht an den Sesselfüßen wiederkehren, das gibt zu starre Bindung …

Man vermeide die »Uniforme in der Gestaltung der Einrichtungs- Stücke,- aus der Bestimmung jedes einzelnen Stückes soll sich seine Form ergeben.

Möbel, Kästen, Kredenzen usw, stelle man nicht auf allzu schwere Sockel, da diese den Eindruck erwecken, als ob die Möbel wuchtig aus der Erde hervorwüchsen.

Schwere Sockel zerreißen die Einheit des Raum- Eindrucks und behindern auch die Reinhaltung des Raumes.

Schnitzereien sind nur an massiven Holzteilen anzubringen, und nur dort angebracht, wo die Konstruktion massive Teile bedingt.

Keine Schnitzereien auf furnierten Flächen angeheftet! Nur wo die natürliche Grundlage im Material für die Schnitzerei gegeben ist, wirkt sie angenehm, sonst unlogisch und gekünstelt.

Auf furnierten Flächen ist als Schmuck nur die Intarsia möglich.

Da bei unseren Möbeln furnierte Flächen fast die Regel geworden sind, so sollte die Intarsia- Arbeit häufiger zu sehen sein.

Es bieten sich hier viele neue Möglichkeiten. Jedes Material erfordert eine besondere Einfühlung. Was in Holz zierlich wirkt, ist in Metall zu schwer, und die Form, die dem Metall entspricht, ist in Holz zerbrechlich; jedes Material bedingt also andere Formen.

Endlich noch Eines: jeden Entwurf im Geist ausreifen lassen, ehe man ihn zu Papier bringt, noch weiter ausreifen lassen, ehe man ihn in das Material umsetzt.

WILLY FOLTIN.