Wiener Ateliersbank

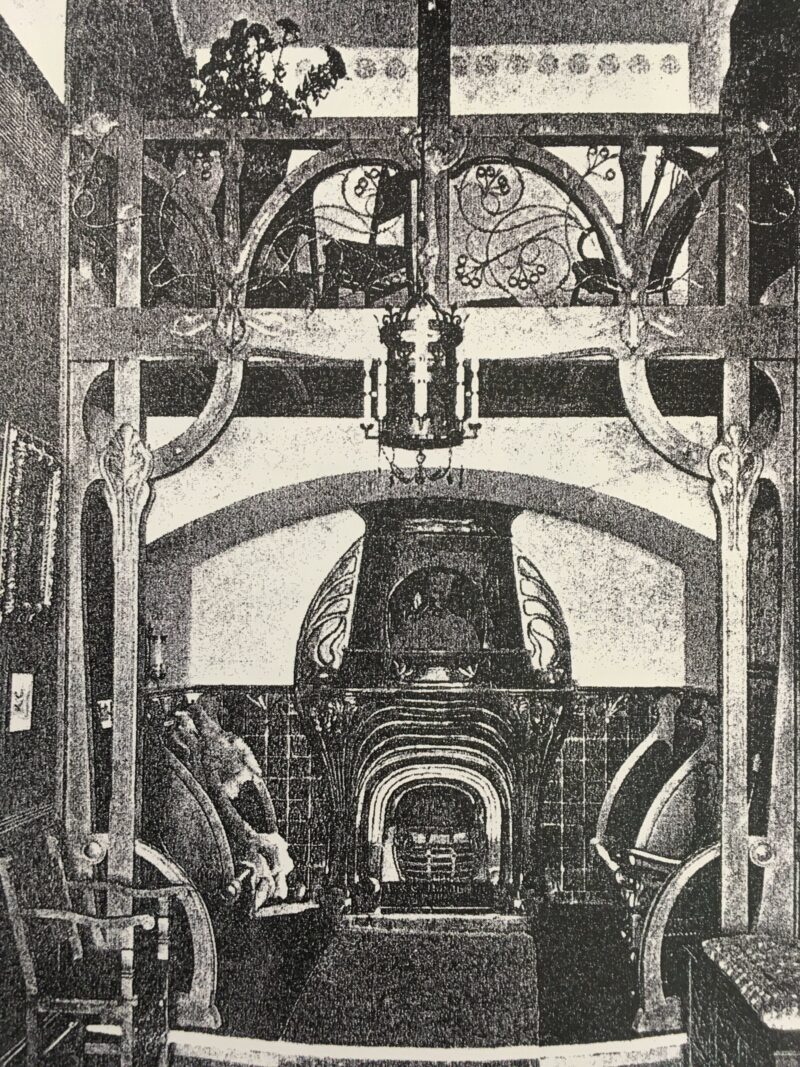

Entwurf vom Freiherr Baron Franz Krauß, ausgeführt von der renommierten Wiener Manufaktur Portois & Fix für ein Maleratelier im österreichischen Pavillon der Weltausstellung in Paris um 1900.

Diese Bank ist eine von zweien, welche Baron Franz Krauß für sein Gesamtkonzept eines Malerateliers mit Oberstock und großem Kamin entworfen hat. Die Ateliersbank (als auch das restliche Ambiente) ist in Rüstervollholz (Ulme) ausgeführt. Die satte, leicht verlaufende Vollholz-Sitzfläche geht rückseitig in eine geschwungene Rahmenkonzeption über, mittig mit Stoff tapeziert. Die Rahmenkonstruktion der Seitenwände ist ebenso geschwungen und je durch eine ellipsenförmige Füllung, die an den Innenseiten tapeziert ist, durchbrochen gestaltet. Der Fußbereich ist rückseitig voll, mit einem umlaufenden Fries und einer Füllung ausgeführt. Im vorderen Bereich verlaufen die Seitenteile in je einem, sich leicht verbreiterndem Fuß.

Die nur leicht profilierte und elegant geschwungene Form mit einem floralen Hauch, ist ein selten schönes Beispiel für einen Entwurf aus dem Wiener Jugendstil.

Das Pendant zu dieser Ateliersbank befindet sich in Besitz der Kunstsammlung Leopold.

Franz von Krauß war Architekt und genoss seine Ausbildung auf der Akademie der bildenden Künste in Wien bei Karl von Hasenauer und Friedrich von Schmidt. 1894 gründete Franz von Krauß gemeinsam mit Josef Tölk sein eigenes Architekturbüro. Schnell stellte sich der Erfolg für die beiden Architekten mit Aufträgen für bedeutende Projekte ein. Ihre Projekte umfassten Villen und Wohnhäuser in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Besondere Bauten der beiden Architekten waren unter anderem: die Franzensbrücke über dem Wiener Donaukanal, die Volksoper, gemeinsam mit dem Architekt Alexander Graf, das nicht mehr existierende Wiener Bürgertheater, die Wiener Kammerspiele oder auch das Kurhaus am Semmering, um nur einige zu nennen. Franz von Krauß war ab 1908 Mitglied des deutschen Werkbundes und ab 1913 auch Gründungsmitglied des österreichischen Werkbunds. Ein ganz besonderes Möbelstück, welches auf eindrucksvolle Weise auch die Bedeutung der österreichischen Architekten und Designer im Vergleich mit der internationalen Konkurrenz auf der Pariser Weltausstellung unter Beweis stellen konnte, und dafür mit der Bronzemedaille belohnt wurde.

Eine besondere Gelegenheit für Sammler und Liebhaber des Wiener Jugendstils, ein bedeutendes Objekt für ihre Sammlung oder ihr Eigenheim zu erwerben.

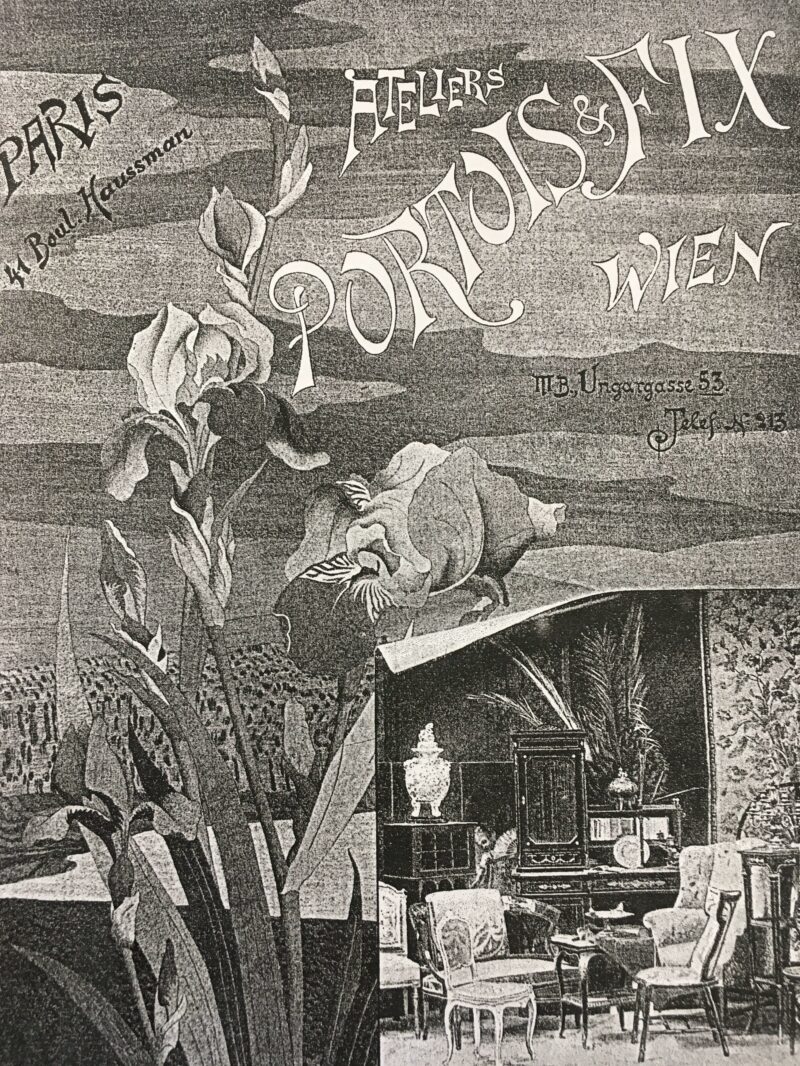

Portois & Fix:

Johann Fix gründete im Jahr 1842 eine Tapezierfirma im vierten Gemeindebezirk in der Heumühlgasse 20 in Wien, welche im Jahr 1872 von seinem Sohn Anton Fix (1846 Wien – 1918 Wien) übernommen wurde. Man kann wohl sagen, dass die Blütezeit der Firma Fix mit der Entstehung der Ringstraßen-Palais begann, für welche sie viele der Ausstattungen und Innendekorationen fertigte.

1873 nahm Anton Fix an der Pariser Weltausstellung teil, von der er mehrere Auszeichnungen nach Hause brachte. Man vermutet, dass Fix während der Wiener Weltausstellung 1873 die Bekanntschaft mit dem französischen Unternehmer August Portois (1841 Brüssel? – 1895 Nizza) machte. Sehr wahrscheinlich ist jedoch, dass sich die beiden bereits davor kannten. Andere Quellen datieren die Bekanntschaft der beiden erst auf das Jahr 1880. Auguste Portois arbeitete bei einer Handelsgesellschaft am Boulevard Haussmann in Paris – einem Unternehmen, welches komplette Wohnungseinrichtungen für betuchte Kundschaft lieferte.Gemeinsam mit Isidor Blum gründete er 1869 die Société Commerciale de Paris mit Sitz in Paris. In Wien befand sich eine Niederlassung am Kolowratring 7, dem heutigen Schubertring, benannt nach dem bedeutenden österreichischen Komponisten Franz Schubert.

Im Jahr 1874 verließ Isidor Blum das Unternehmen, und August Portois führte es von da an in Wien weiter.Bereits im selben Jahr (30. Juni 1874) wurde August Portois der Titel des k.u.k. Hoflieferanten verliehen. Portois hatte zu diesem Zeitpunkt eine Manufaktur im 9. Bezirk.

Auch Kaiserin Elisabeth ließ sich 1874 von der Société Commerciale de Paris die Wohnräume im Erdgeschoss von Schloss Schönbrunn neu gestalten.Mehrere prominente Aufträge sollten folgen, wie das Appartement des Kronprinzen in der Prager Burg, die Villa der Katharina Schratt, Schiffe der k.u.k. privilegierten Donaudampfschifffahrtsgesellschaft und kaiserliche Salonwägen. Auch August Portois beteiligte sich an der Wiener Weltausstellung 1873 und wurde 1877 Mitglied der Wiener Tischlergenossenschaft.

Im Jahre 1881 begründeten Anton Fix und August Portois ihr gemeinsames Unternehmen „Portois & Fix“ und konnten von da an komplette Wohnungseinrichtungen anbieten. Die amtliche Registrierung als Kunst- und Möbeltischlerei erfolgte darauf im Jahr 1884.

An dem rasanten Aufstieg des Unternehmens in den folgenden zehn Jahren war August Portois, der auch die österreichische Staatsbürgerschaft annahm, erheblich beteiligt. Auf der Internationalen Elektrischen Ausstellung 1883 in Wien fand der erste prominente Auftritt des österreichischen Möbelbauers und Innenausstatters Portois & Fix statt, der dadurch zu internationalem Ruhm gelangte. Gezeigt wurden auf der Galerie der Rotunde einige vollständig möblierte Salons und Zimmer, welche mit Edisons Glühbirnen beleuchtet wurden.

Daraus resultierten viele internationale Aufträge aus Russland, Ägypten, der Türkei, der Schweiz, Deutschland usw. In weiterer Folge errichtete man Dependancen in folgenden Städten: London, Paris, Mailand, Budapest, Bukarest, Karlsbad, Breslau, Konstantinopel, Turin, Kairo, Bombay,…

Ab den 1890er-Jahren arbeitete Portois & Fix eng mit Künstlern – vor allem in weiterer Folge mit den Architekten und Designern der Wiener Werkstätte – zusammen. Man fertigte Entwürfe von Otto Wagner, Josef Hoffmann, Adolf Loos, Koloman Moser in den hauseigenen Werkstätten.

Um 1900 avancierte Portois & Fix zu den bedeutendsten Möbelbauern der sogenannten „Wiener Moderne“. Die Möbel der Wiener Werkstätte sowie der Designer dieser Zeit sind heute in vielen Museen und Privatsammlungen weltweit zu finden. Als August Portois krankheitshalber am 30. November 1894 aus dem Unternehmen austrat, wurde Anton Fix zum Alleininhaber. August Portois verstarb im Alter von 54 Jahren in Nizza.In weiterer Folge entstand in den Jahren 1899 bis 1901 nach Plänen des Architekten Max Fabiani der neue Firmensitz im 3. Bezirk in der Ungargasse 59 – 61.

Stark beeinflusst von der modernen Architektur Otto Wagners baute Max Fabiani eines der modernsten Firmengebäude seiner Zeit. Der in Slowenien geborene Architekt arbeitete in Otto Wagners Stadtbahn-Atelier, wo er sowohl das Firmengebäude für Portois & Fix in der Ungargasse entwarf als auch das Artaria Verlagshaus im ersten Bezirk in Wien am Kohlmarkt, die Wiener Urania u. v. m. In den Jahren 1905 – 1914 war Max Fabiani auch Berater des Thronfolgers Franz Ferdinand in architektonischen und kunstgeschichtlichen Fragen.

Von 1903 – 1904 war er Mitglied der Wiener Secession und neben Josef Plečnik wohl einer der bedeutendsten slowenischen Architekten. Auch für den Empfangssalon der Pariser Weltausstellung 1900 führte Portois & Fix einen Entwurf Max Fabianis – das sogenannte Kaiserzimmer – aus, für welches Fabiani den Grand Prix erhielt. Im Jahre 1903 stieg Anton Fix’ Sohn Robert Fix in das väterliche Unternehmen ein und setzte durch seine kreativen Entwürfe entscheidende Impulse für den Fortbestand des Unternehmens. Am 14. August 1907 wurde „Portois & Fix“ in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Mit dem Tod des Vaters 1918 verließ Robert Fix zugunsten einer künstlerischen Laufbahn als Maler das Unternehmen.

„Portois & Fix“ war mit Sicherheit einer der bedeutendsten Möbelproduzenten der Jahrhundertwende in Wien.Strategische Expansion, Produktvielfalt, Innovation, handwerkliche Qualität sowie modernes Denken und Arbeiten verhalfen dem Unternehmen zu seinem großen Erfolg. Zu den Auftraggebern zählten: Kaiser- und Königliche Häuser, Aristokratie, Bankiers, Fabrikanten, Industrielle, gehobenes Bürgertum und Unternehmer.

Neben unzähligen Ausstellungen im In- und Ausland beteiligte sich die Firma an zahlreichen internationalen Ausstellungen wie:

• der Weltausstellung in Wien 1873

• der Weltausstellung in Paris 1900; auf dieser Weltausstellung wurde im Österreichischen Pavilion unter anderem ein von Freiherr Baron Franz Krauß entworfenes und von Portois & Fix ausgeführtes Atelier gezeigt. Vorliegende Ateliersbank war eine von zwei sich gegenüberstehenden Bänken, welche nach dem Entwurf von Baron Krauß und Ausführung von Portois & Fix für dieses Atelier gefertigt wurden.

• und der Imperial-Royal Austrian Exhibition in London 1906.

Viele der von Portois & Fix ausgeführten Arbeiten wurden damals wie heute publiziert und abgebildet.

Nachfolgend ein kleiner Auszug an Reverenzen der Firma Portois & Fix:

• Jagdschloss Mayerling, Niederösterreich, im Auftrag von Kronprinz Rudolf

• Café-Konditorei Demel, 1., Kohlmarkt 14

• Stadtbahn- Pavillon des k.u.k. Allerhöchsten Hofes (Architektur: Otto Wagner) Hietzing, 13., Schönbrunner Schlossstraße

• Geschäft des Juweliers A. E. Köchert, 1., Neuer Markt 15

• Herrenausstatter Knize, 1., Graben 13, zusammen mit Adolf Loos• Hauptgeschäft des Textilunternehmens E. Braun & Co., 1., Graben 8

• Loosbar (American Bar), 1., Kärntner Durchgang 10, zusammen mit Adolf Loos, 1909

• Restaurant und Feinkostgeschäft Zum Schwarzen Kameel, 1., Bognergasse 5, nach Entwürfen von Adolf Loos

• Palais Salm-Vetsera, 3., Salesianergasse 11 welches um 1916 abgetragen wurde

Im 20. Jahrhundert spezialisierte das Unternehmen auf Auftragsarbeiten, unter anderem für die Wiener Staatsoper, Burgtheater, Parlament, Hofreitschule, Banken und andere öffentliche Institutionen aus. Auch für den königlichen Palast von Aman war das Unternehmen tätig.

Weltausstellung Paris 1900:

Die Pariser Weltausstellung 1900, welche die Wende des Jahrhunderts markierte, war erst die fünfte Weltausstellung seit ihrer Entstehung und die größte ihrer Art.

Beginnend am 15. April 1900 bis einschließlich 12. November 1900 besuchten in etwa 50 Millionen Menschen auf einer Gesamtfläche von 216 Hektar die ca. 80.000 Aussteller aus 50 Ländern.

Begrenzt wurde das Areal der Weltausstellung an der einen Seite von der prunkvollen, zu Ehren Zar Alexander III. errichteten Brücke und an ihrer anderen Seite durch den Eiffelturm, welcher als einziges Zeugnis der Weltausstellung 1889 noch erhalten war. Dieser wurde anlässlich der Weltausstellung komplett mit Glühlampen dekoriert, sodass er in ganz Paris auch nachts zu sehen war.

Paris bot mit seiner Weltausstellung 1900 der Welt ein nie dagewesenes Ereignis, welches in seiner Gesamtheit die Grundidee als Ausstellungsort für Wirtschaft, Industrie und Forschung bei weitem übertraf.

Vielfältige Attraktionen versetzten das Publikum in Staunen.

Straßenbeleuchtung und ein Riesenrad mit hundert Metern Durchmesser, Springbrunnen, die beleuchtet waren, die Brüder Lumière, welche auf einer großen Leinwand ihre Filme vorführten, und der Franzose Raoul Grimoin, der sein 360°-Filmsystem Cinéorama präsentierte, wodurch auch erstmals filmische Aufzeichnungen existieren. Auch die allererste Metro-Linie Vincennes/Maillot wurde eingeweiht und neue, größere Bahnhöfe errichtet oder ältere modernisiert, welche den Besuchern das Ankommen in Paris erleichtern sollten.

In dieser Zeit entstanden bedeutende Gebäude wie das Petit Palais und das Grand Palais, der Pavillon des Arts Décoratifs, das Palais de l’Électricité, welches gestaltet war wie ein Märchenpalast aus Tausendundeiner Nacht mit Glas und Edelsteinen.

Fast alle Pavillons der ausstellenden Länder waren stilistische Nachbildungen historischer Baustile, wie zum Beispiel: der amerikanische war klassizistisch, der italienische im Stil der Renaissance, der spanische im maurischen Stil, der deutsche im Stil der Gotik gestaltet. Einzig Finnland wählte den modernen Stil des Jugendstils. Beeindruckend waren auch die aus Holzbändern gefertigten rollenden Bürgersteige, französisch trottoir roulant, welche um das Gelände herum führten, die aber aufgrund ihrer Lautstärke unzählige Beschwerden nach sich zogen.

Literatur:

• Stefan Üner: Portois & Fix, in: Wagner, Hoffmann, Loos und das Möbeldesign der Wiener Moderne. Künstler, Auftraggeber, Produzenten, hrsg. v. Eva B. Ottillinger, Ausst. Kat. Hofmobiliendepot, Wien 20.3. – 7.10.2018, S. 145 – 147, ISBN 978−3−205−20786−3.

• Géza Hajós / Walther Brauneis: Die Profanbauten des III., IV. und V. Bezirkes. Wien: Schroll 1980 (Österreichische Kunsttopographie, 44.2), S. 172 f.

• Andreas Lehne: Jugendstil in Wien. Architekturführer. Wien: J & V Ed.2, 1990, S. 55 f.• Bundesdenkmalamt [Hg.]: Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Wien. II. bis IX. und XX. Bezirk. Wien 1993, S. 134

• Felix Czeike: III. Landstraße. Wien [u.a.]: Jugend & Volk 1984 (Wiener Bezirkskulturführer, 3), S. 68 f.• Ottokar Uhl: Moderne Architektur in Wien von Otto Wagner bis heute. Wien [u.a.]: Schroll 1966, Register• Friedrich Achleitner: Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert. Ein Führer. Band 3⁄1: Wien. 1. – 12. Bezirk. Salzburg: Residenz-Verlag 1990, S. 132

• Dietmar Steiner: Architektur in Wien. 300 sehenswerte Bauten. Wien: Magistrat 1984, S. 142

• Pariser Esprit und Wiener Moderne – Die Firma Portois & Fix. Mit Beiträgen von Eva B. Ottillinger, Peter Haiko, Ulrike Scholda und Bernadette Decristoforo; Ausstellungskatalog, 2008.

• Vera J. Behal: Möbel des Jugendstils. Sammlung des Österreichischen Museums für angewandte Kunst. Prestel Verlag, Wien 1988, ISBN 3−7913−0547−6.

• Ingrid Haslinger: Kunde – Kaiser. Die Geschichte der ehemaligen k. u. k. Hoflieferanten. Schroll, Wien 1996, ISBN 3−85202−129−4.

• Dorothee Müller: Klassiker des modernen Möbeldesigns. Otto Wagner, Adolf Loos, Josef Hoffmann, Koloman Moser. Keysersche Verlagsbuchhandlung, Wien 1984, ISBN 3−87405−166−8.

• Maria Rennhofer: Koloman Moser – Leben und Werk 1868 – 1918. Brandstätter, Wien 2002, ISBN 3−85498−123−6.